2024年12月18日,上海辰山植物园兰花多样性研究组黄卫昌教授级高工团队,联合福建农林大学、中国科学院武汉植物园、中国科学院分子植物科学卓越创新中心、丹麦哥本哈根大学和马达加斯加塔那那利佛大学等国内外多家科研机构,在植物顶级期刊Molecular Plant上发表了《基因组、转录组与代谢组分析揭示达尔文兰醛肟生物合成途径的趋同进化》的研究论文。该研究首次解析了达尔文兰(Angraecum sesquipedale)的基因组,综合运用转录组和代谢组揭示了其独特的花香成分——醛肟化合物的生物合成途径。其通过黄素单加氧酶催化合成,而这种酶与已知的其他被子植物的催化醛肟合成的酶均不相同,阐明了植物花香(VOCs)生物合成途径的趋同进化机制。

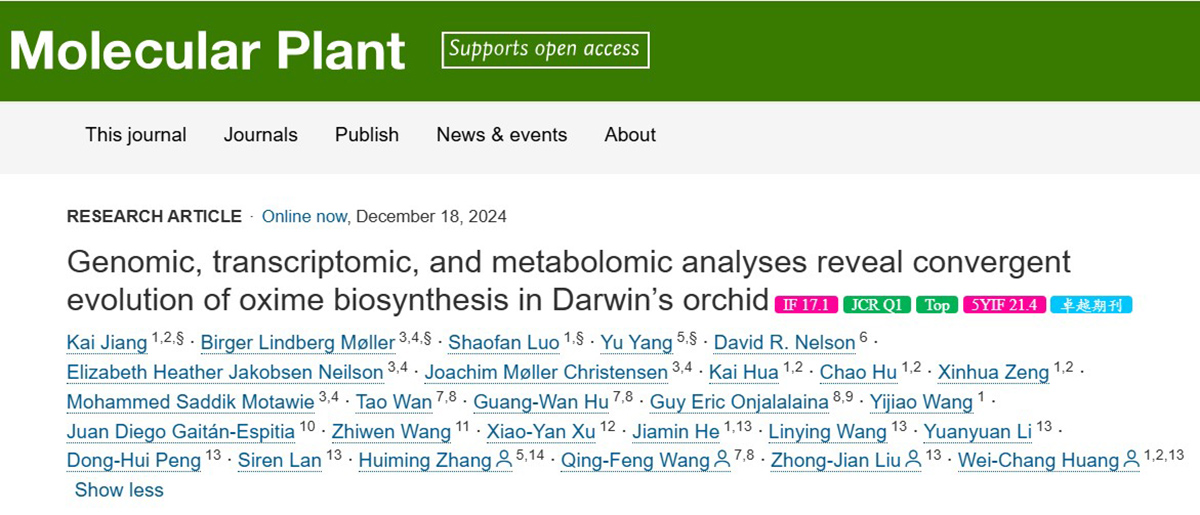

图1 达尔文兰基因组的演化

研究背景

达尔文兰,又名“长距彗星兰”,因其拥有植物界最长的花蜜距而闻名(图1)。查尔斯·达尔文曾预言,这种兰花将由一种具有长口器的天蛾授粉。阿尔弗雷德·华莱士曾在评论中写道“我们可以合理地预测马达加斯加岛也生活着长有足够长度口器的天蛾。前往这个岛屿的博物学家可以像寻找海王星的天文学家那样自信地寻找这种天蛾——他们一样会取得成功!”。这一预言后来因科学家在马达加斯加岛上发现了这种“长喙天蛾”(Xanthopan praedicta)而得到了验证。达尔文兰通过释放成分复杂的花香吸引传粉者长喙天蛾并给予花蜜回报实现了互利共生互作。花香的主要成分之一醛肟化合物(R1R2C=N-OH)在黄昏时分被释放出来,可以吸引黄昏和夜间活动的长喙天蛾。然而,尽管醛肟化合物在传粉过程中起着重要作用,达尔文兰花朵醛肟化合物的生物合成机制一直未被明确揭示。

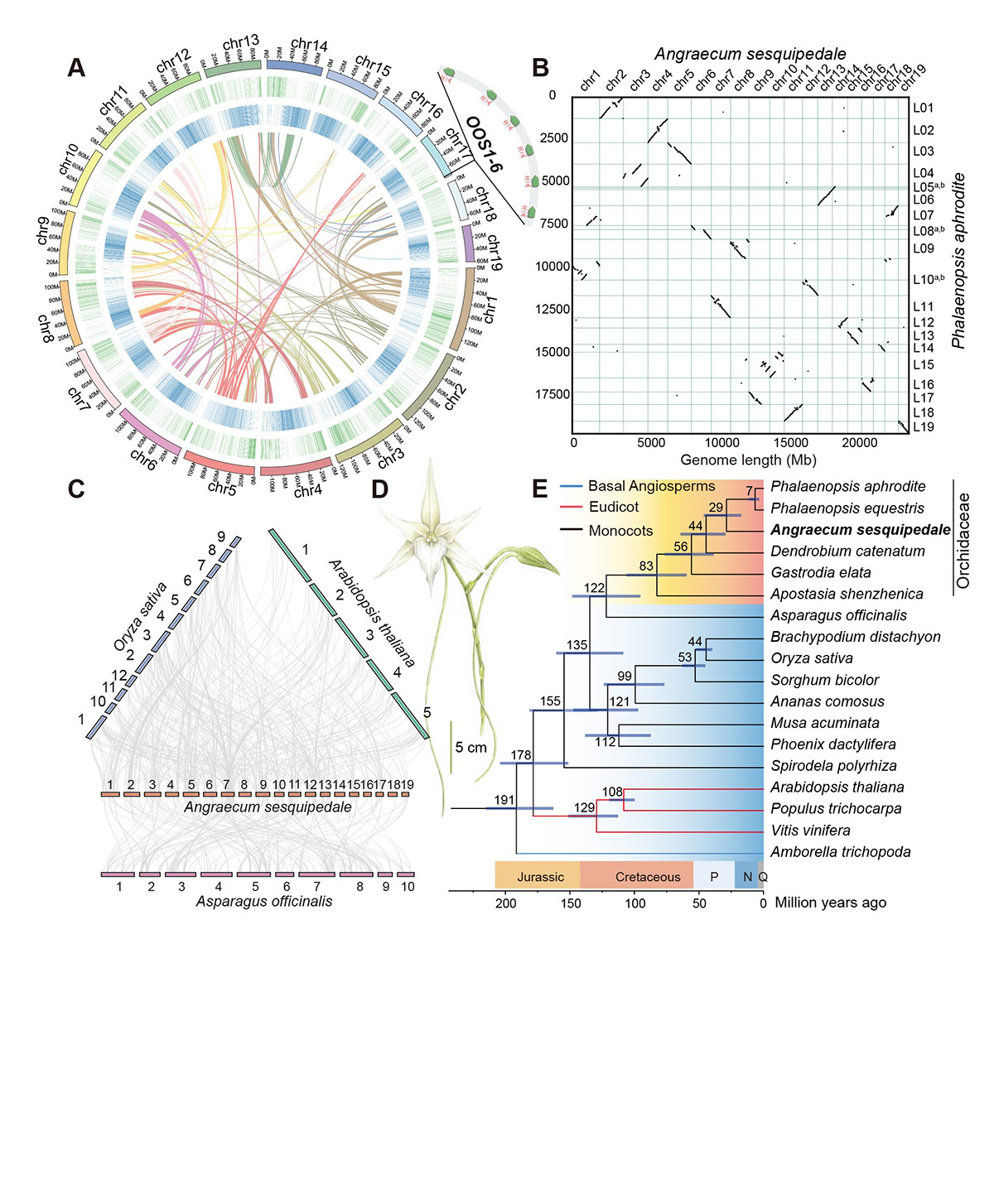

图2 CYP79和FMO在陆地植物中的演化

研究发现

本园兰花多样性研究团队通过6年的研究,对达尔文兰的基因组进行解析,发现其有19对染色体,基因组大小为2.10 Gb(图1)。花香分析显示,达尔文兰的花朵在黄昏时释放大量醛肟化合物。本研究发现,与被子植物中已有的醛肟合成途径不同,达尔文兰的基因组中并没有CYP79基因家族(这种基因家族通常参与醛肟化合物的合成)(图2)。通过结合代谢组学和转录组学数据,研究人员在达尔文兰的基因组中发现了六个编码黄素单加氧酶的基因,这些酶催化了不同类型的醛肟化合物的合成。经过体外和体内实验验证,这些酶在醛肟化合物的合成中起到了关键作用。研究人员将这些酶命名为兰花醛肟合成酶1–6。这一发现不仅揭示了达尔文兰独特的香气合成机制,还提供了关于CYP79基因丢失后,黄素单加氧酶在生物合成途径中重塑功能的全新见解,该研究为植物代谢产物合成途径的趋同进化提供了宝贵的证据。

结语展望

兰科植物多样性极高,是备受大众喜爱和青睐的植物类群之一。其作为被子植物中受威胁最严重的类群之一,全世界所有野生兰科植物均已被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)的保护范围。神奇的达尔文兰因其协同进化的故事而闻名,科学家们一直试图解开其花香形成、传粉互作、花发育等秘密。本研究可为大家了解兰科植物如何演化出如此精妙的生物合成途径提供新的视角,也为未来深入开展兰花生存和适应性进化研究奠定基础。

科研团队

上海辰山植物园兰花多样性研究组蒋凯博士、丹麦哥本哈根大学Birger Lindberg Moller博士、上海辰山植物园和上海师范大学联合培养的已毕业硕士研究生罗韶凡以及中国科学院分子植物科学卓越创新中心杨玉博士为该论文的共同第一作者。上海辰山植物园兰花多样性研究组组长黄卫昌教授级高工、福建农林大学兰科植物保护与利用林业和草原局重点实验室刘仲健教授、中国科学院武汉植物园王青锋研究员和中国科学院分子植物科学卓越创新中心张惠明研究员为共同通讯作者。福建农林大学兰思仁教授和彭东辉教授,中国科学院武汉植物园万涛研究员和胡光万研究员,美国田纳西大学David R. Nelson教授,丹麦哥本哈根大学Elizabeth Heather Jakobsen Neilson博士,马达加斯加塔那那利佛大学Guy Eric Onjalalaina博士等参与了本研究。该研究得到上海市绿化和市容管理局、中国科学院中-非联合研究中心、上海市科学技术委员会和国家重要野生植物种质资源库等项目的支持。

拓展阅读——神奇的达尔文兰与神秘的天蛾

在非洲马达加斯加岛的热带森林中,长距彗星兰以其耀眼的白色星状花朵和长达一英尺的蜜距引人注目。这种奇特的结构让博物学家困惑不已——什么样的授粉者能触及如此深藏的花蜜?1862年,达尔文收到这种兰花的标本,他敏锐地推测:“一定存在一种长喙的天蛾!”这一大胆假设成为植物与动物协同进化的传奇开端。

图3 盛开的长距彗星兰 (拍摄者:黄卫昌)

然而,并非所有人都接受这一理论。批评者认为,这样的设计只能是“神的旨意”,而非自然选择的结果。面对质疑,生物学家华莱士挺身而出,利用昆虫标本馆的数据支持达尔文的观点。他预测,在马达加斯加岛,必然存在一种长喙天蛾与彗星兰相互依存。尽管这一假说当时没有实物佐证,但科学界充满期待。

图4 长距彗星兰和它的传粉昆虫(图片来源网络)

最终,在1903年,这种被命名为“Xanthopan praedicta”的天蛾被发现,证明了达尔文和华莱士的洞察力。这一发现不仅打破了设计论的神秘色彩,更巩固了自然选择理论的基础。长距彗星兰与长喙天蛾的共生故事,成为进化论最具说服力的实例之一,也让世人重新审视自然界中看似巧合的奇迹背后的科学逻辑。

文:蒋凯 审核:黄卫昌