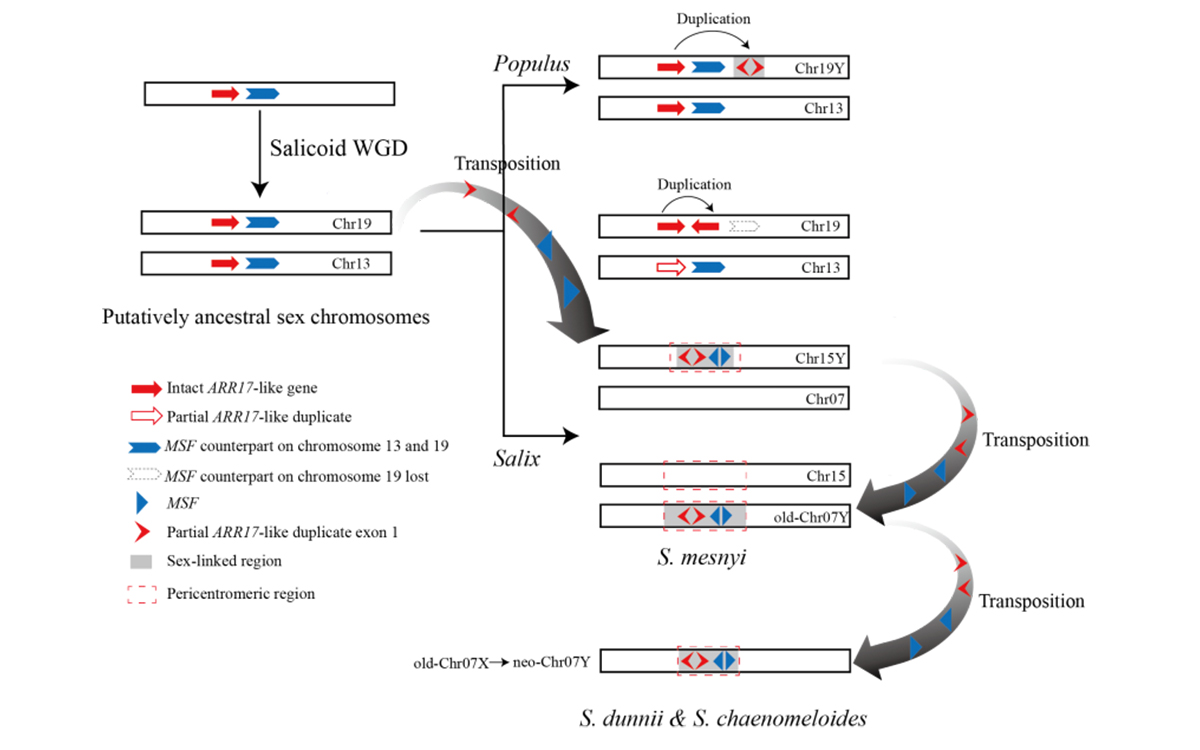

新的性别决定因子可能出现在常染色体或性染色体的新位置。这种转换事件可能包括新性别决定基因的从头演化,或通过复制转座将一个祖先性别决定基因的拷贝插入到新的位置。此类新位点可能会进一步触发性拮抗多态性的建立,并可能导致非重组区域的演化,这些区域随后可能经历遗传退化,使异配性别携带的Y或W染色体逐渐发生基因丢失。在柳属的两个主要演化分支 Salix和Vetrix中,几乎所有物种都是雌雄异株的,并且在7和15号染色体上演化出了性别连锁区域,具有7XY、15XY或15ZW系统。近日,上海辰山植物园(中国科学院分子植物科学卓越创新中心辰山科学研究中心)雌雄异株植物研究组在演化生物学顶级期刊“Molecular Biology and Evolution”(一区TOP,五年影响因子14.5)上发表题为“Evolution of sex-linked genes and the role of pericentromeric regions in sex chromosomes: insights from diploid willows”的研究论文,解析了具有7XY和15XY系统的柳属物种间的演化所涉及的性别决定因子的跳跃,以及随后性别连锁区域的演化的过程。

粤柳(Salix mesnyi)和三蕊柳(Salix triandra)的基因组组装和性别连锁区域的鉴定

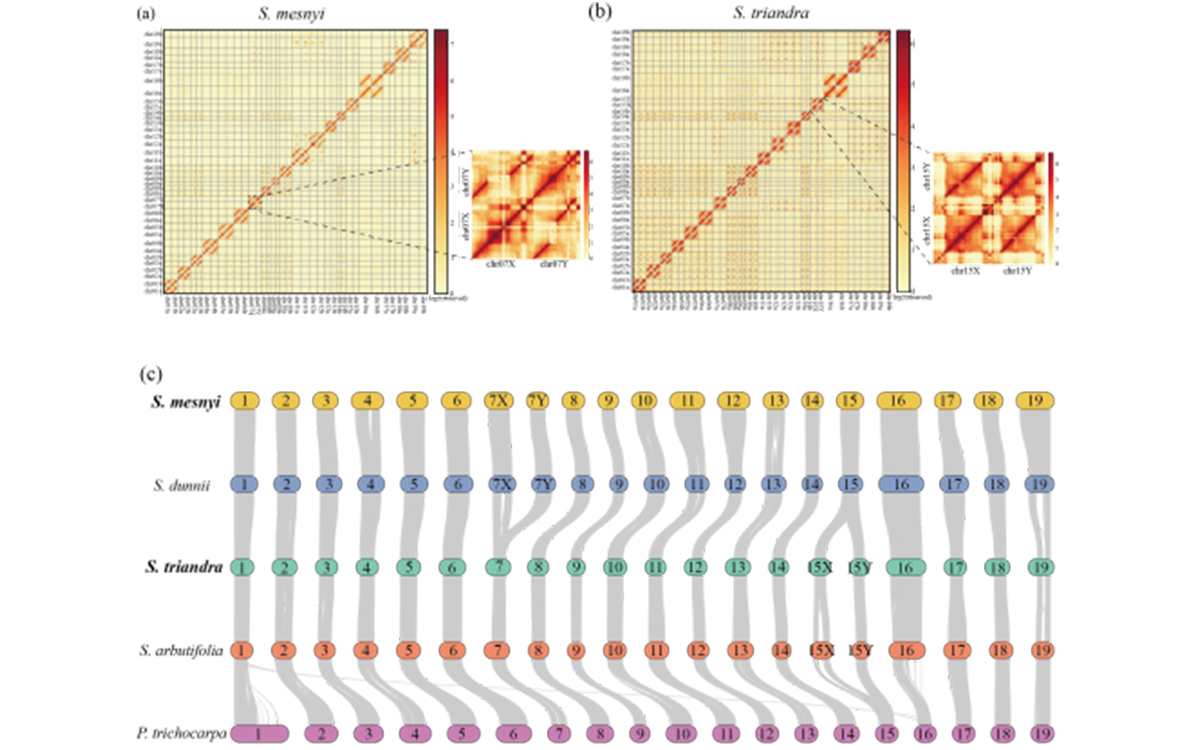

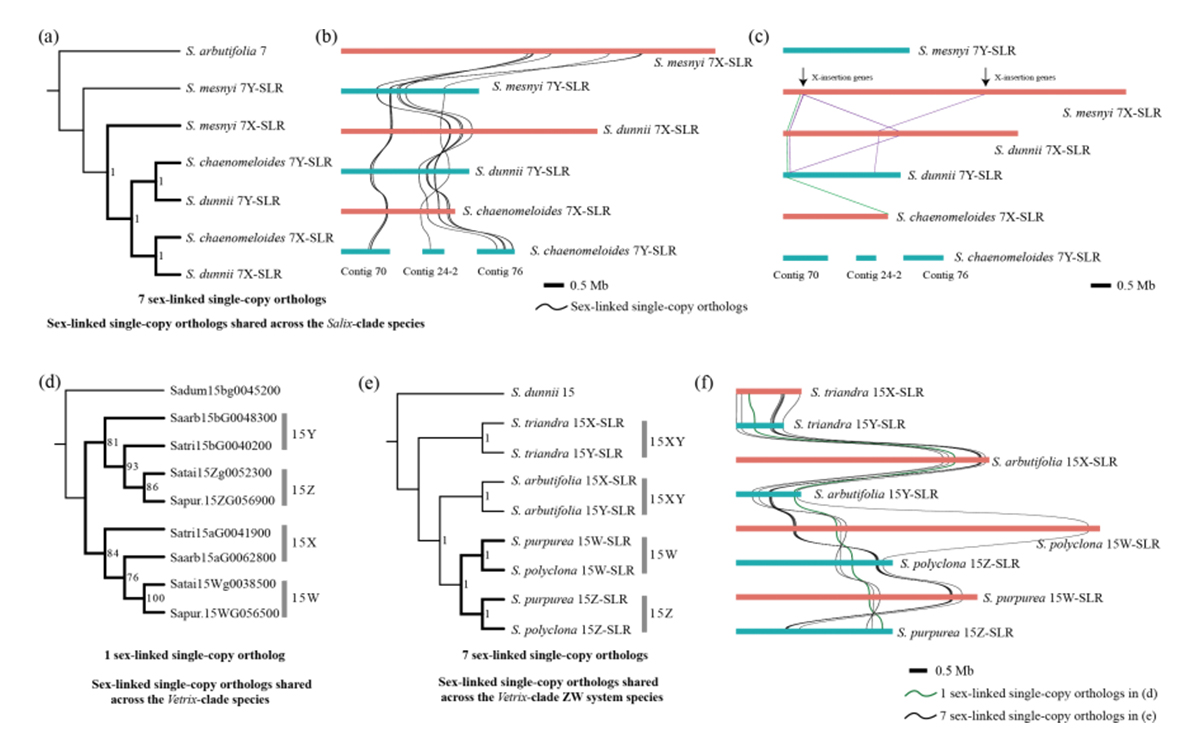

利用Hi-C和PacBio HiFi数据组装了粤柳和三蕊柳染色体水平gap-free的X(粤柳为7X、三蕊柳为15X)和Y(粤柳为7Y、三蕊柳为15Y),基因组大小分别为794 Mb和672 Mb,并鉴定了性别连锁区域(SLRs)(图1)。

图1

柳属性别连锁区域的演化

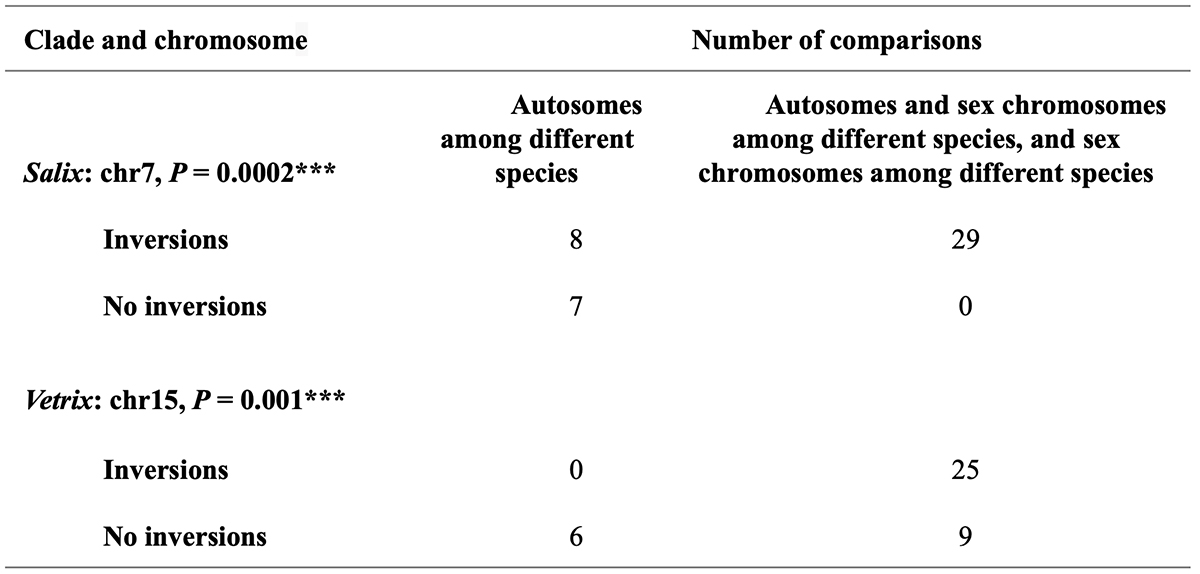

染色体重排在所有性别连锁区域内广泛存在,并且在柳属两个分支中性染色体与同源非性染色体倒位数量差异显著,说明重排与性别连锁显著相关(表1)。

表1

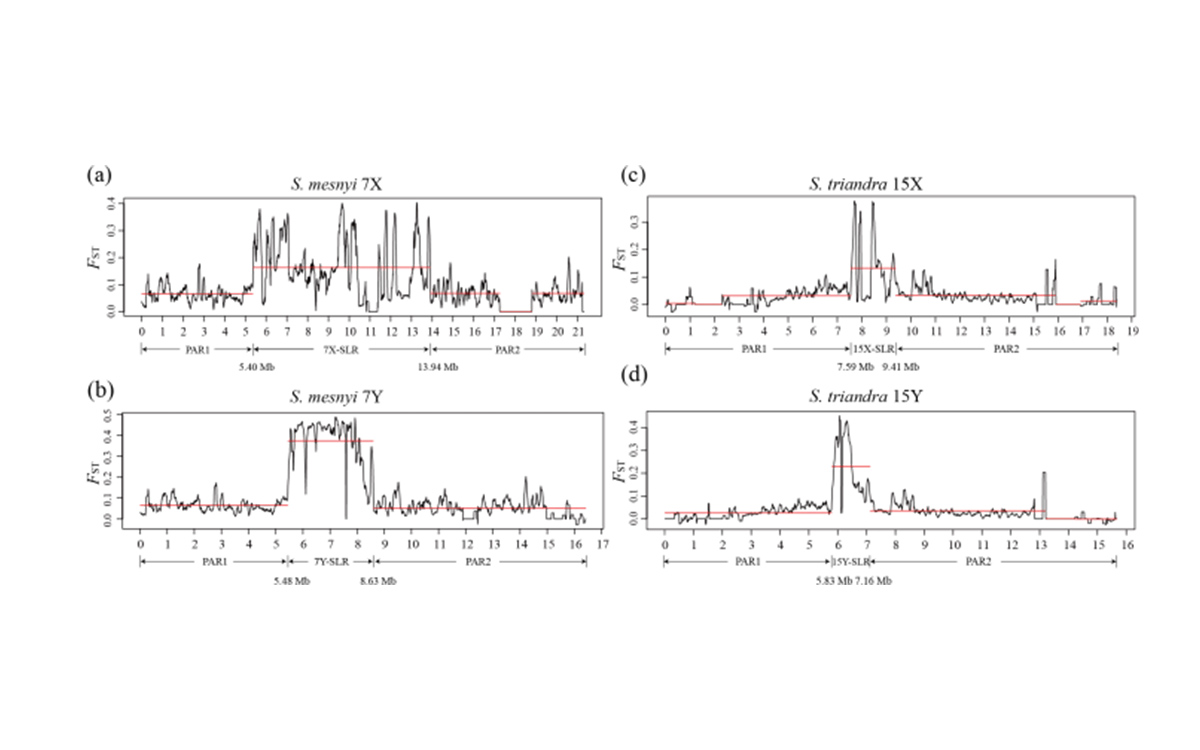

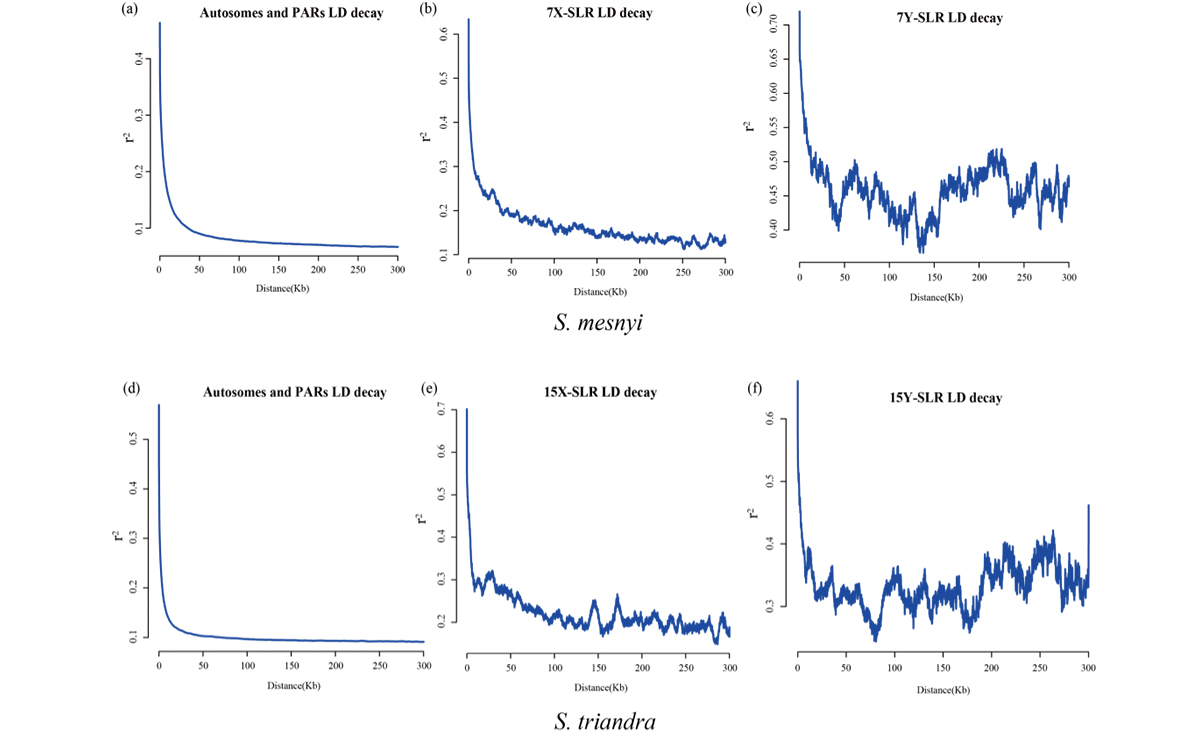

基于高TE密度以及低基因密度,所有的性别连锁区域都位于着丝粒周围区域。在粤柳和三蕊柳的性别连锁区域中,连锁不平衡(LD)较高。常染色体和假常染色体区域的SNPs之间的LD迅速衰减至低水平,而在X-SLR中则衰减速度更慢,这与X-SLR是重组比较罕见的着丝粒周围区域的结论一致。在Y-SLR中,LD的衰减比对应的X-SLR区域更慢,表明观察到的LD衰退模式不仅仅是由于位于着丝粒周围区域,而是可能发生了进一步的重组抑制(图2)。

图2

Salix分支中的Neo-Y演化以及Vetrix分支中祖先性别连锁区域的保留

在Salix分支中,7组性别连锁的单拷贝直系同源基因树表明:S. dunnii和S. chaenomeloides的7X和7Y都起源于祖先7X,而非源于祖先的7Y染色体。同时,三个S. mesnyi 7X特有插入基因同时在S. dunnii的7X-和7Y-SLRs中具有同源基因,1个在S. dunnii的7X-和Y-SLRs和S. chaenomeloides的7X-SLR中具有同源基因,进一步验证这种转换假说(图3a-c)。

在Vetrix分支中,仅有一组直系同源基因按照配子聚类, S. triandra和S. arbutifolia的15Y与S. purpurea和S. polyclona的15Z聚为一支,而它们的15X则与S. purpurea和S. polyclona的15W聚为一支(图3d-f),进一步支持Vetrix分支中15X→15W和15Y→15Z的转换。该直系同源基因的物理位置靠近性别决定基因ARR17相似基因部分复制以及所有Y染色体共享的特有基因MSF(见下文)。

图3

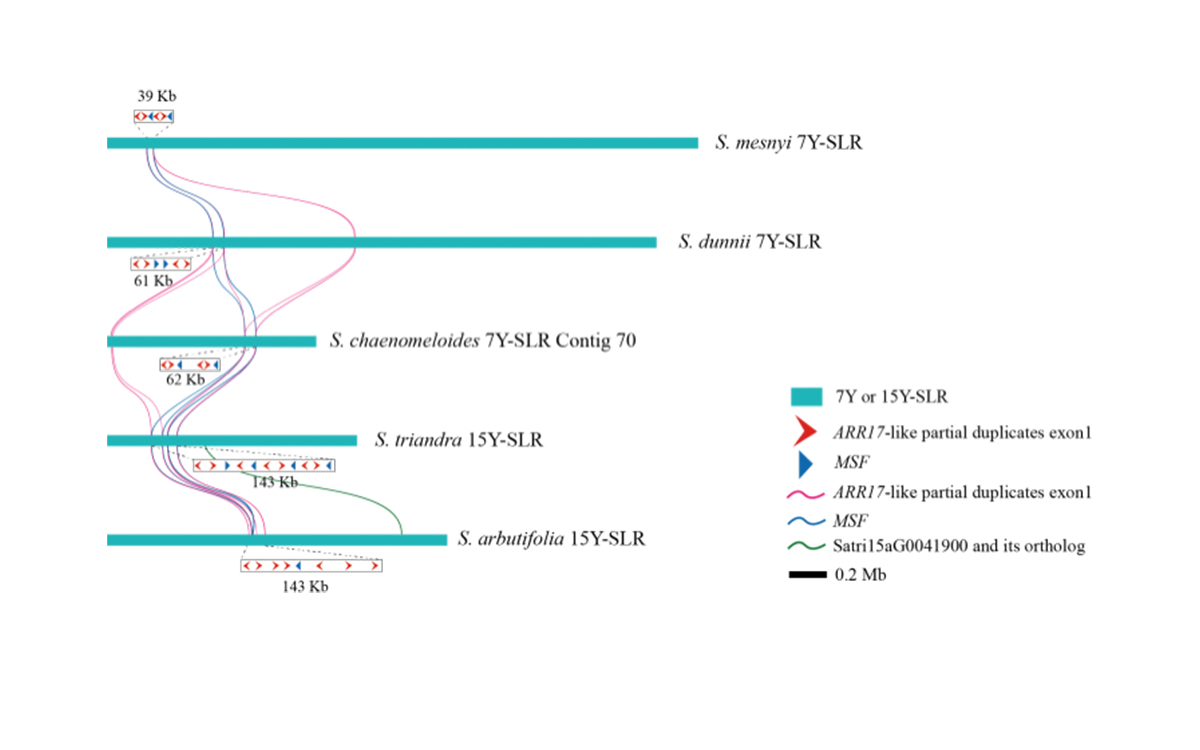

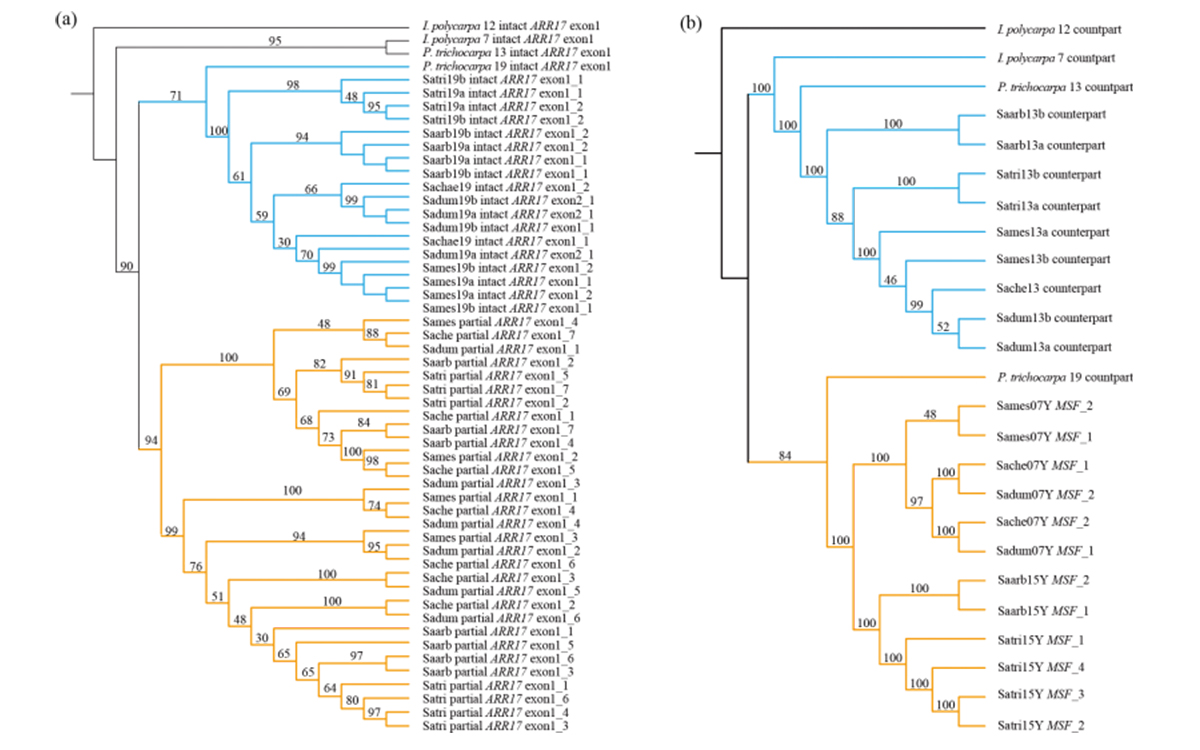

柳属物种Y染色体上的性别连锁因子单元

所有具有XY系统的柳属物种的Y染色体上均存在ARR17相似基因部分复制以及所有Y染色体共享的特有基因MSF,并在物理位置上十分接近(图4)。在水稻中敲除AIP1/AIP2(MSF的同源基因)会影响花粉发育,导致雄性不育,因此MSF基因可能在柳树中具有重要的雄性功能。两个性别连锁因子的系统发育分析表明,它们均起源于祖先19号染色体(图5a-b),并且做为一个单元,可能从15XY物种跳跃到7XY物种,随后从S. dunnii和S. chaenomeloides的祖先7Y染色体一起跳跃到7X,使7X形成一个新的7Y。此外,MSF可能是一种性拮抗因子,并可能有助于重组抑制,使得性别连锁区域进一步在着丝粒区域演化。

图4

图5

最后,我们总结了具有XY系统物种的已知变化:包括ARR17相似基因部分复制和MSF基因做为一个单元的跳跃路径,以及性别连锁区域从早期低重组的着丝粒周围区域演化出了完全的重组抑制(图6)。

图6

关于着丝粒区域在性染色体进化中扮演的角色的证据是缺乏的,这项研究对理解该过程做出了重要贡献。上海辰山植物园雌雄异株植物研究组和北京林业大学联合培养博士研究生王一为本文第一作者,课题组长何理副研究员和爱丁堡大学Deborah Charlesworth教授为共同通讯作者,北京林业大学张志翔教授,德国哥廷根大学Elvira Hörandl教授,以及中国科学院昆明植物所博士研究生张仁纲参与了研究。同时致谢中国科学院分子植物科学卓越创新中心毛妍斐研究员、辰山植物园薛志青、王苑、朱芷莹对该研究的支持。感谢张粤、赵大伟、苏亨修、吴兴盛和辰山植物园园艺部在研究材料上给予的帮助。研究得到了国家自然科学基金(32171813)、上海市绿化和市容管理局辰山专项基金(G232403 & G242417)等项目的资助。文章链接:https://doi.org/10.1093/molbev/msae235

图/文: 王一、何理