国家植物园体系建设是我国实施生物多样性保护战略的重要抓手。珍稀濒危植物的保护是生物多样性保护的核心任务之一。针对不同类型的植物如何制定有效的保护策略,需要科学和系统的研究评估。辰山植物园雌雄异株植物研究组利用分类学、系统基因组学和群体基因组学等手段尝试以中国华东地区特有的井冈柳为例,探索雌雄异株植物的致濒机制和保育策略的研究范式。井冈柳的一系列研究历时7年,部分成果已发表在了Phytotaxa、Annals of Botany和Global Ecology and Conservation等期刊。

1、井冈柳的分类地位和研究背景

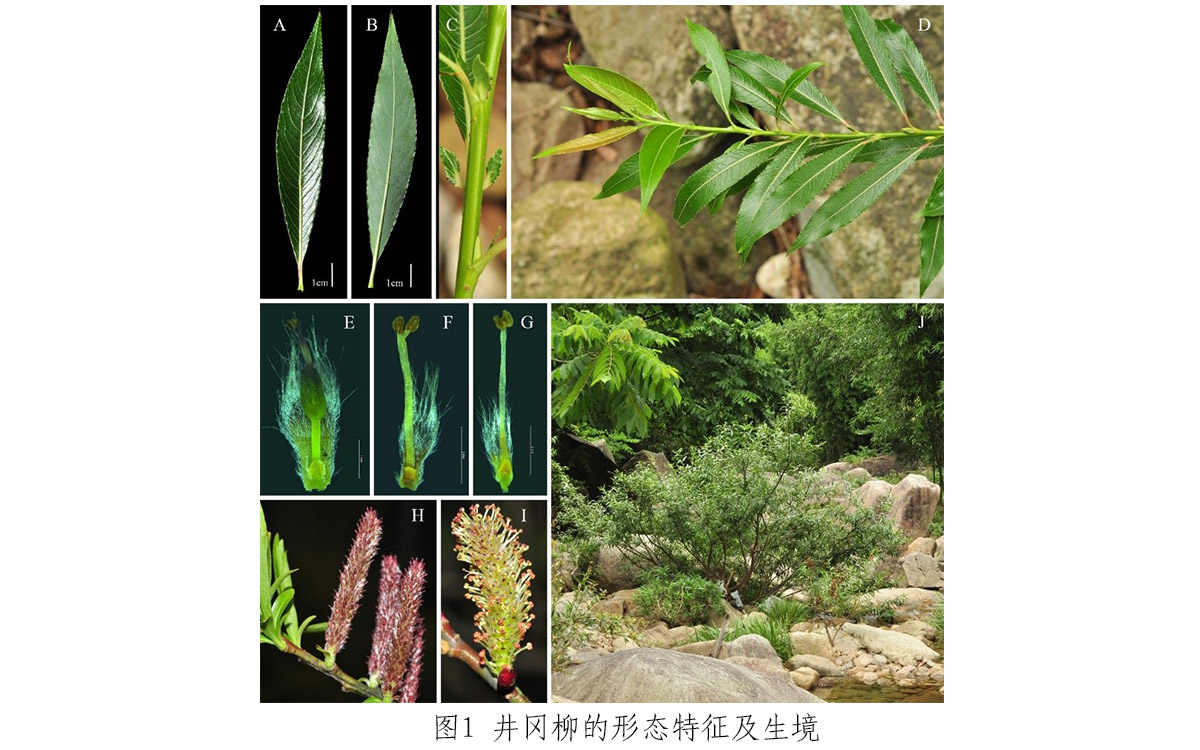

井冈柳(Salix baileyi C.K. Schneider)由Schneider于1920年发表,但在主要植物志中这个物种一直被错误鉴定。直至2018年课题组的何理对井冈柳深入研究,初步确定了其分类地位、完善了其分布信息、补充了其雄株的形态特征(He, 2018)。课题组的硕士研究生Sergey Gulyaev和蔡昕杰于2022年基于重测序数据重建了柳属的系统发育树,发现井冈柳的近缘物种为日本特有的Salix hukaoana Kimura,二者在形态和地理分布上均具有明显的差异,进一步确定了井冈柳为一个“好种”(Gulyaev et al., 2022)。井冈柳仅在华东地区的大别山脉、罗霄山脉和天目山脉有少量分布,但2020年IUCN红色名录中井冈柳被列为数据缺乏(Data Deficient)。因此需要基于全面的调查和数据分析对井冈柳进行重新评估。

2、野外调查与濒危机制分析

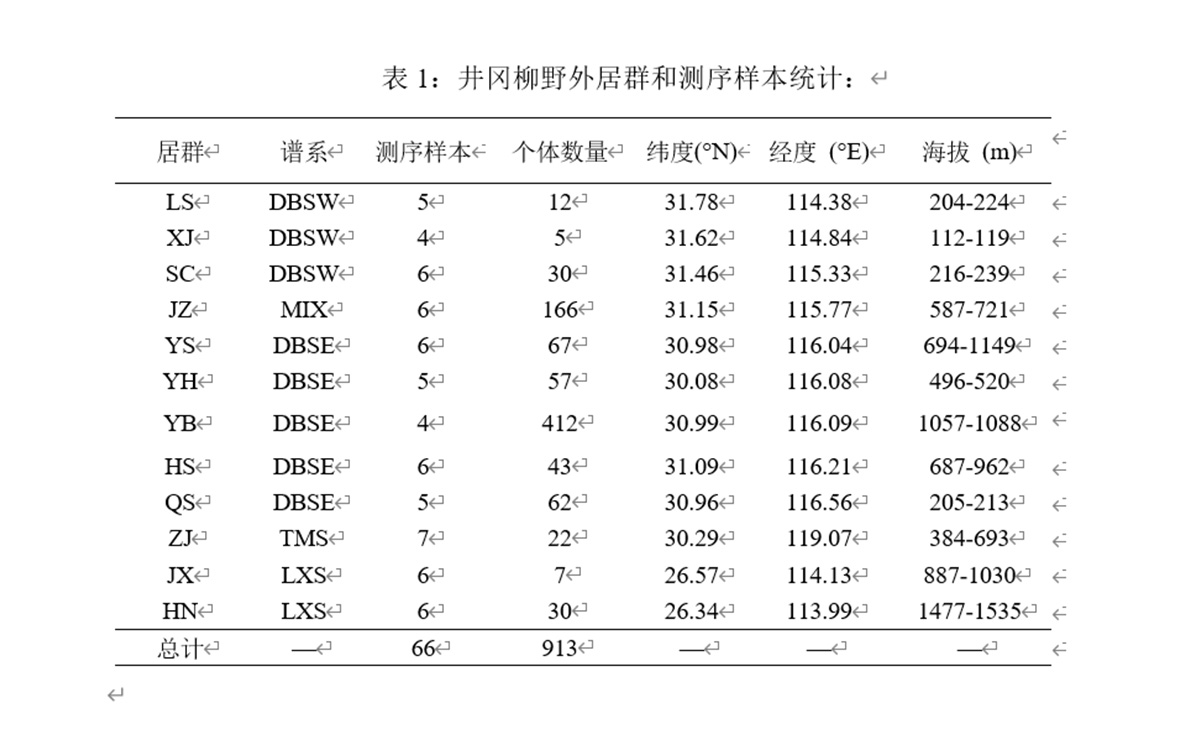

在朱鑫鑫博士的协助下,课题组于2023年3至5月和2024年3月对井冈柳的潜在分布点进行了全面的实地考察,一共发现12个野外居群,逐株计数了每个居群的个体数量,发现最小的居群仅包括5株,这些居群的总株数为913株(见表1),罗霄山脉(江西和湖南)的两个居群均未发现雄性植株。井冈柳主要的生境是河岸和河床,景区建设固化河岸、水坝和水库的建设导致了井冈柳栖息地的破碎和丧失。

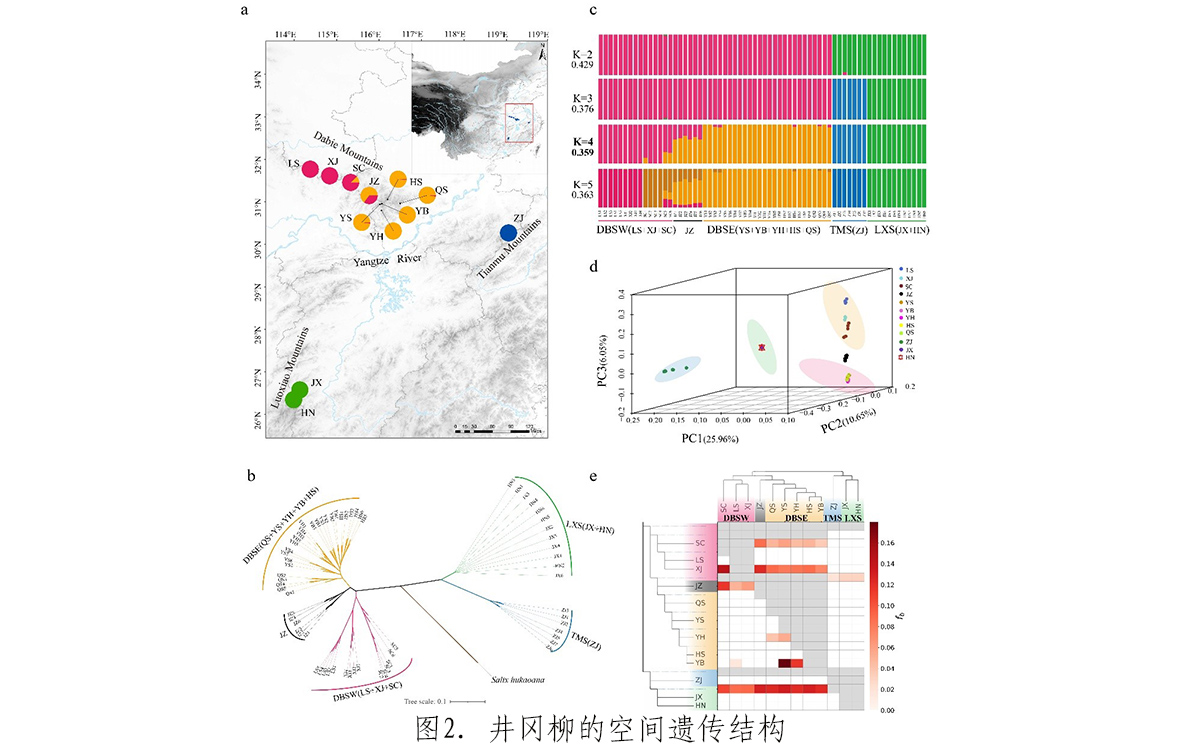

对井冈柳的12个居群的66个代表个体进行了全基因组重测序,并测序组装和注释了一个雌性个体的基因组(Wang et al., unpublished),基于这些数据和已发表的柳属重测序数据开展了群体基因组学相关分析(Gong et al., 2025):

(1)遗传结构分析:井冈柳有四个主要的遗传谱系,分别是大别山西(DBSW)、大别山东(DBSE)、罗霄山(LXS)和天目山(TMS),与地理分布格局一致。

(2)种群历史动态分析:所有谱系在末次盛冰期(LGM)之前均经历了种群收缩。在LGM之后,大多数种群实现了恢复,但LXS谱系持续收缩。

(3)遗传多样性和近交分析:DBSW、DBSE 、LXS谱系的遗传多样性分别是0.00218和0.00214和0.00153,而TMS 谱系显著低于其他谱系,仅为 0.00091;而TMS(FROH = 0.55 ± 0.08)的近交系数显著高于DBSW( 平均FROH = 0.12 ± 0.05)、DBSE(平均FROH = 0.05 ± 0.05)和LXS(FROH = 0.004 ± 0.004)。

(4)谱系分化的基因组特征与功能分析:种群持续收缩的LXS谱系的两个居群(HN和JX)的LOX2功能基因丢失,有研究表明该基因在花发育和杨树的早期性别决定中发挥作用。

基于调查和分析结果,井冈柳为极小种群物种,根据IUCN 物种红色名录濒危等级和标准:B1ab(iii)、C2a(i)、D,我们评估井冈柳为易危物种(Vulnerable)。而导致井冈柳濒危的原因主要为历史气候变化、近交衰退、遗传漂变和人为干扰等。

3、井冈柳保育策略

基于调查结果和组学数据的分析结果,我们提出以下的保育策略:

(1)就地保护确保井冈柳的长期存续

井冈柳的栖息地正受到人类活动的威胁。因此,应建立保护小区以保护井冈柳的原生栖息地和自然生态系统。这些保护小区将有助于维持和恢复能够在野外自然更新的种群。井冈柳主要沿河流分布,且与村落高度重合。当地社区参与尤为重要。

(2)对高灭绝风险的 LXS 和 TMS 谱系进行复壮

遗传多样性和近交分析表明TMS谱系表现出严重的近交现象,并且在研究的谱系中具有最低的遗传多样性,限制了其适应能力和生态恢复力。而 LXS缺乏雄性个体和经历了严重的遗传瓶颈和持续的种群衰退。这些因素显著影响了两个谱系的生存能力,可能面临较高的灭绝风险。针对这两个谱系,我们建议采取以下保护措施:

a、TMS 谱系:增加居群内不同分布点个体的流通性,可以克隆互植童玉村和三垄村的雄性个体,促进基因交流。

b、LXS 谱系:开展更全面的调查以发现可能被忽略的雄性个体,并利用可能的雄性个体进行克隆繁殖以平衡性别比例。然而,这可能会进一步加剧遗传漂变并降低该谱系的遗传多样性。因此,我们建议在进行遗传评估的基础上,考虑从姊妹谱系 TMS 中引入雄性个体,与 LXS 的雌性个体在合适的植物园中进行杂交试验,以评估是否可以引入 TMS 的雄性个体至 LXS 谱系。但需注意,引入不适应的遗传变异可能导致远交衰退并加速种群衰退,因此需要更多的研究支持这一保护策略的实施。

(3)迁地保护

对井冈柳的四个遗传谱系的代表个体进行迁地保护,既每个谱系通过枝条扦插的方式保留至少1雌1雄(LXS如果存在雄性个体)的活体(种子和离体培养材料亦可),以保护其遗传多样性。

最后,为保护这一脆弱的柳属植物,我们认为还需要进一步深入研究并采取切实可行的保护措施。欢迎各位同行讨论和交流。

He, L. (2018). Taxonomy and nomenclature of Salix baileyi, S. rehderiana, and S. disperma. Phytotaxa, 349(1), 54-60.

Gulyaev, S., Cai, X. J., Guo, F. Y., Kikuchi, S., Applequist, W. L., Zhang, Z. X., ... & He, L. (2022). The phylogeny of Salix revealed by whole genome re-sequencing suggests different sex-determination systems in major groups of the genus. Annals of Botany, 129(4), 485-498.

Gong, G.G., Wang, Yuan, Zhu, Z. Y., Wang, Yi, Hörandl, E., Wang, X. R., Xue, Z. Q., He, L. (2025). Evolutionary population dynamics and conservation strategies for Salix baileyi - a species with extremely small populations. Global Ecology and Conservation, e03504.

文:龚广南、薛志青、何理