甘薯(Ipomoea batatas (L.) Lam.,2n = 6x = 90)是重要的粮食作物,年产量约为8900万吨,也是重要的食品、饲料和工业等作物。甘薯可以适应气候变化导致的全球性炎热和干旱,对于解决全球食品及营养安全问题具有重要意义。然而,由于甘薯的起源和驯化机制尚不明晰,严重限制了甘薯的品种改良和近缘野生种的利用。

https://doi.org/10.1016/j.molp.2023.12.019

2023年12月28日,Molecular Plant 在线发表了题为“Haplotype-based phylogenetic analysis and population genomics uncover the origin and domestication of sweetpotato”的研究论文。该研究综合多项遗传证据,鉴定了甘薯的二倍体和四倍体祖先种,揭示甘薯的亚基因组和母系起源。通过群体遗传学手段,挖掘甘薯的驯化基因,将有助于甘薯的遗传改良工程。

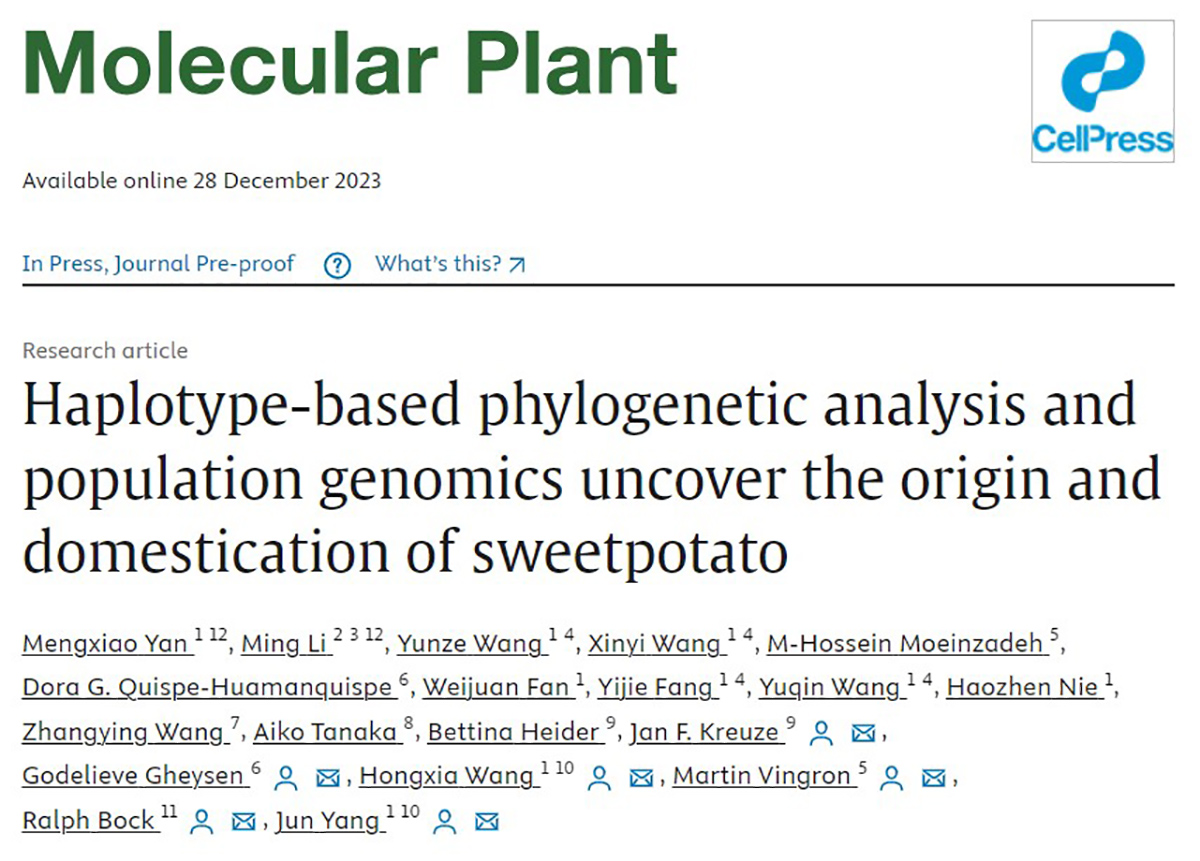

图1 甘薯及其近缘野生种的亲缘关系解析

A-C. 全基因组变异显示甘薯与赤道番薯和四倍体甘薯呈现网状进化(Itr,三浅裂野牵牛; Iba4x,四倍体甘薯;Ia,赤道番薯;sp,甘薯)

D. 基于同源单倍型系统发育分析显示四倍体甘薯与甘薯亲缘关系较赤道番薯更近

E. 甘薯祖先种分别位于甘薯叶绿体基因组的2个支系内部

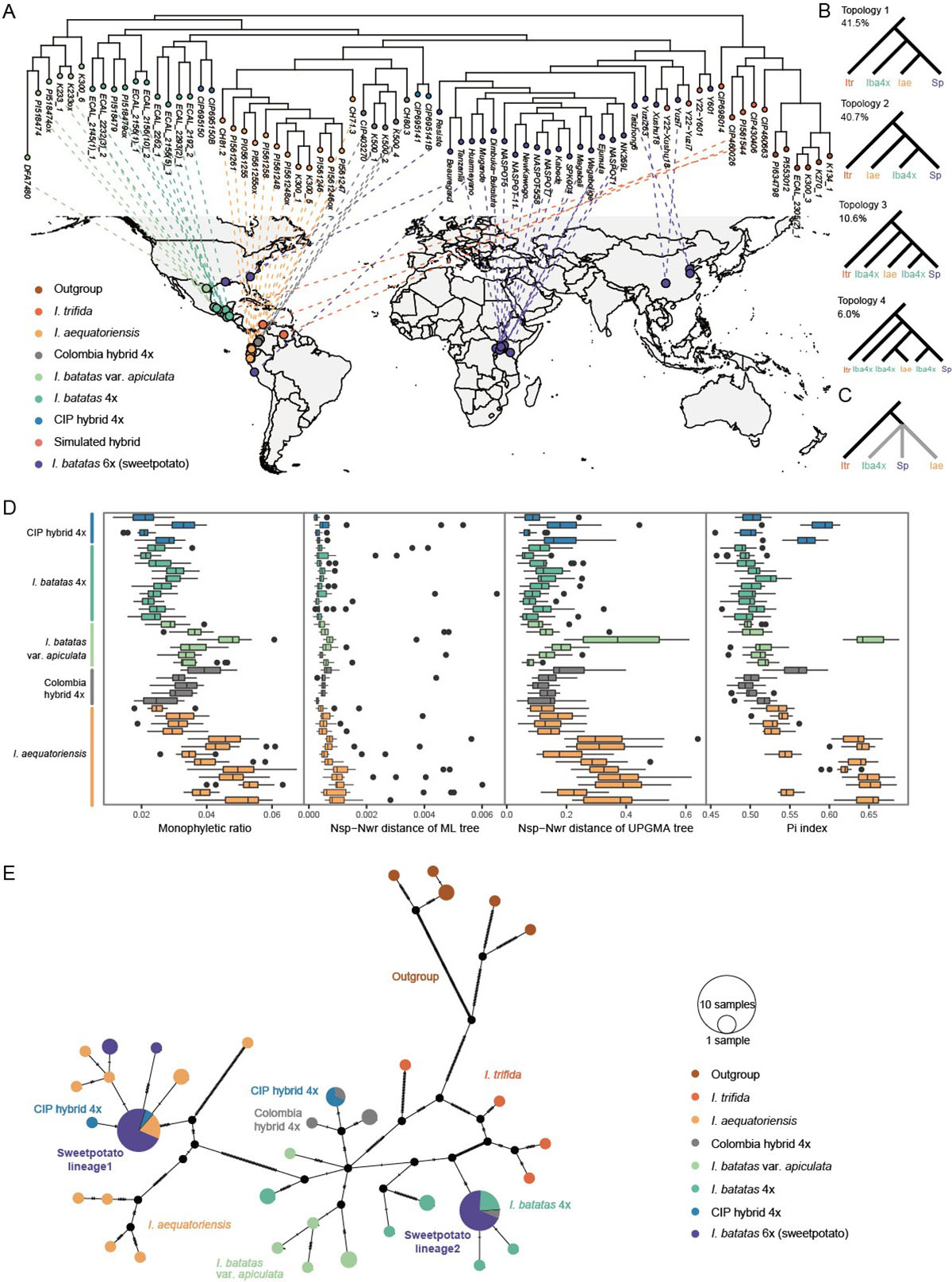

尽管甘薯起源众说纷纭,全基因组序列分析和细胞遗传学证据均表明,甘薯存在二倍体和四倍体祖先种。综合全基因组变异、IbT-DNA序列、同源单倍型序列以及叶绿体基因组等多重遗传学证据,本研究鉴定了甘薯的二倍体和四倍体祖先种,揭示甘薯的亚基因组和母系起源(图1)。如图2A所示,甘薯的二倍体祖先种可能是二倍体赤道番薯(Ipomoea aequatoriensis),为甘薯遗传了B1亚基因组、IbT-DNA2序列、叶绿体支系2遗传。甘薯的四倍体祖先种是四倍体甘薯(Ipomoea batatas 4x),为甘薯贡献了B2亚基因组、IbT-DNA1序列、叶绿体支系1。甘薯由两个祖先种正反交并经历基因组加倍而来。在甘薯形成后,大约50%的区域发生了亚基因组间的基因交换,其中更多的B1亚基因组基因被B2亚基因组所替换(图2B)。

图2 甘薯起源示意图(A)与基因转换频率(B)

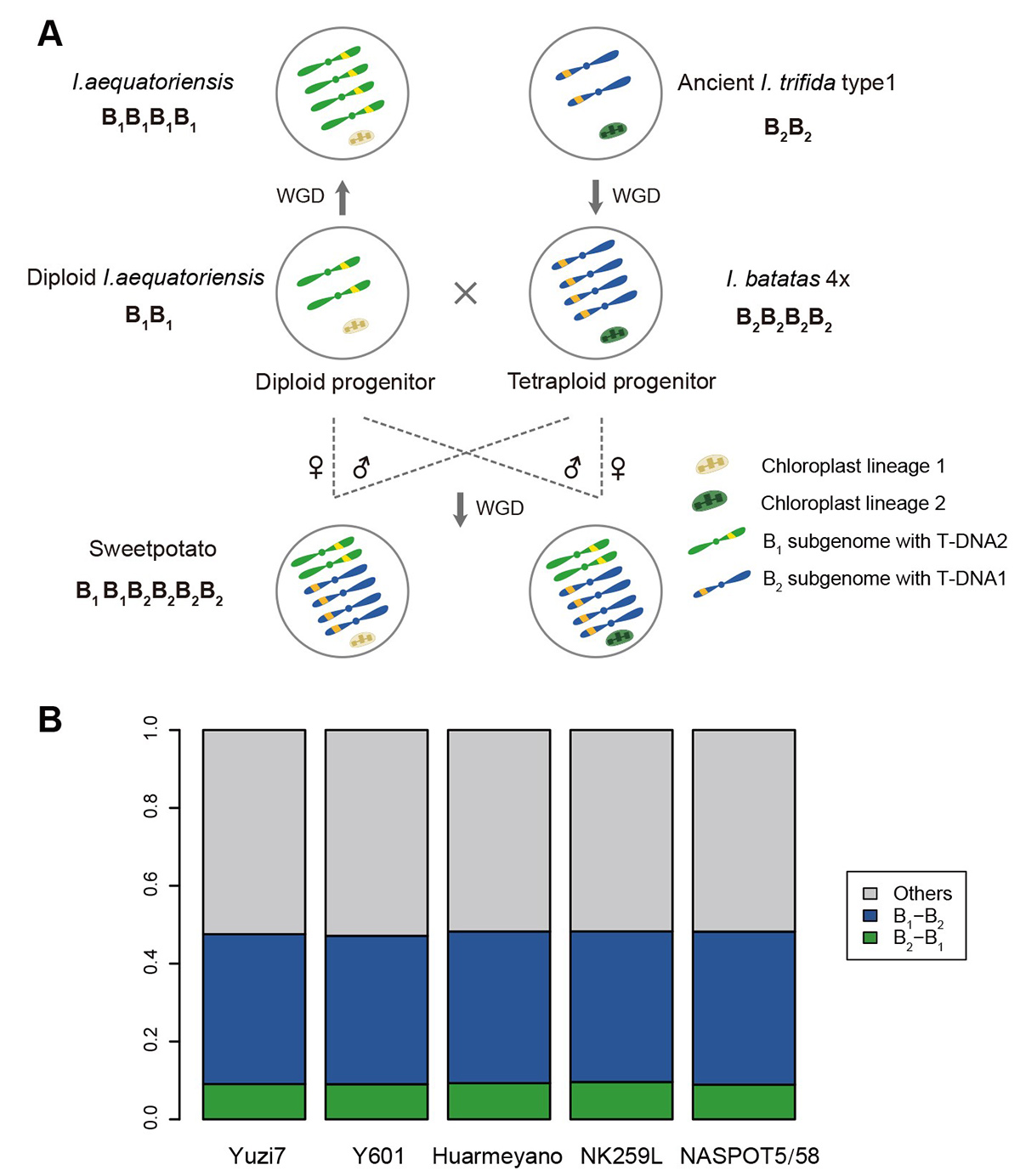

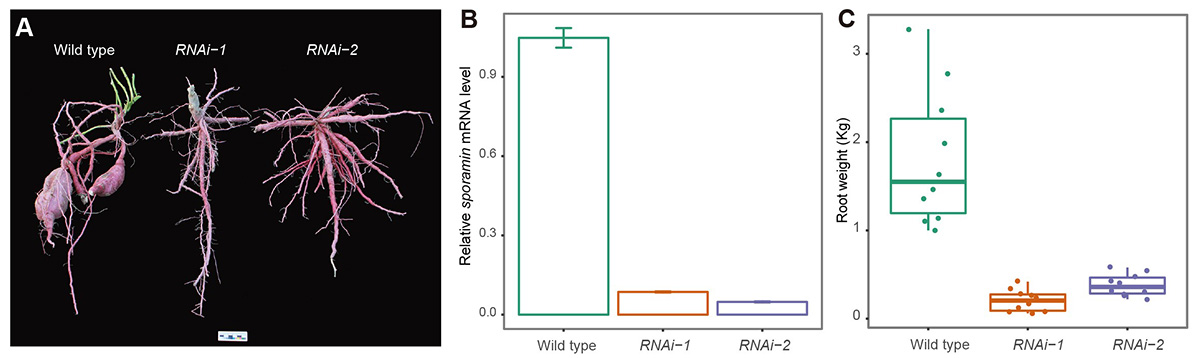

在明晰甘薯的祖先种的基础上,本研究通过比较甘薯和两个祖先种群体间的遗传多样性等,筛选甘薯的选择性清除区域,挖掘到参与甘薯驯化过程的重要功能基因(图3)。这些基因主要参与块根形成、基因组稳定性维持、生物学抗性、糖运输、钾吸收等方面。其中多重指标均表明,Sporamin基因区段具有明显的选择性清除信号。Sporamin是甘薯块根中重要的储藏蛋白,对于甘薯防御抗性有重要作用。在Sporamin表达量下调的RNAi株系中,甘薯的块根产量显著下降(图4)。说明Sporamin在甘薯的块根形成过程中也扮演了重要作用,在甘薯的驯化和改良过程中可能受到人工选择。

图3 甘薯的选择性清除信号和驯化基因

图4 Sporamin RNAi株系的块根产量下降

上海辰山植物园杨俊研究员、马普分子植物生理研究所Ralph Bock教授、马普分子遗传研究所Martin Vingron教授、上海辰山植物园王红霞副研究员、根特大学Godelieve Gheysen教授和国际马铃薯中心Jan F. Kreuze博士为论文的共同通讯作者,上海辰山植物园颜梦晓副研究员和重庆师范大学生命科学学院李明副研究员为论文的共同第一作者。马普分子遗传研究所M-Hossein Moeinzadeh,根特大学Dora G. Quispe-Huamanquispe,上海辰山植物园范维娟副研究员、聂好真助理研究员,已毕业硕士研究生王运泽、王心怡、方毅杰、王玉琴,广东农科院王章英研究员、名古屋大学Aiko Tanaka博士和国际马铃薯中心Bettina Heider博士参与了本研究。该论文得到了国家重点研发计划项目(2019YFD1000703、2019YFD1000704、2019YFD1000701),国家自然科学基金(32300207、32272228、31771854),上海市绿化和市容管理局科学技术项目(G222413、G222411、G232405、G242407),四川省农业科学院“1+9揭榜挂帅”重点学科领域科技攻关项目(1+9KJGG001),重庆师范大学基金(23XLB033),上海市科委项目(22JC1401300),中国科学院青促会项目和中国科学院战略生物资源能力建设项目(KFJ-BRP-017-42)等的资金支持。